佛弟子文库

佛弟子文库

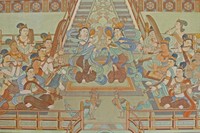

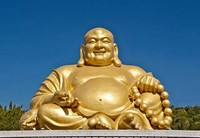

大凡走进汉传佛教寺庙第一山门,都会看到迎面正中端坐的微笑着的弥勒大佛。弥勒当下笑什么?在来也匆匆去也匆匆的香客中,有多少人考虑过这个问题?

弥勒当下笑什么?联系现实生活实际,我们以为至少有三种笑之开示。

其一,笑只外求,莫忘二力。当下不管男女老少,凡走进寺庙的香客顶礼膜拜,十有七、八是求佛菩萨保佑平安、救苦救难。有病的祈求消灾康复,做生意的祈求多多发财,高考的祈求考上名牌大学,已婚未育的祈求早生贵子……然后放些钱到功德箱中,说是表示一点谢意。而没有认识到这是一种随缘布施和随喜功德。这样,香客倒成了乞求救助的弱势群体,佛菩萨岂不成了神通广大的 救世主 ?这就错怪了学佛本义,其问题就出在有些人对佛的不理解的一种世俗心态上。

诚然,寺庙是烧香拜佛的地方,但更是弘法利生的场所。烧香拜佛是对佛菩萨表示尊崇的一种形式和礼仪。是以佛菩萨为榜样,从精神上学习佛菩萨大慈大悲、大彻大悟的高贵品质。并以佛菩萨为榜样在行动中做到“诸恶莫作、众善奉行、自净其意”做个好人。惠能大师明确指出:“本性是佛,离性无别求。佛是自性,莫向身外求。”在《坛经》中,惠能说:“我心自有佛,自若无佛心,何处求真佛。菩提只是向心觅,何劳向外求玄?”因此,自性即在心中,迷则众生,悟则为佛。

佛菩萨绝不是救世主。佛门弟子学佛修持靠的是二力 ,即自力与他力(佛菩萨加持)这两者的结合。凡修持一切法门,首先要自强自力持戒修行。《长阿含经·善生品》佛言: 朝夕勤修务,事业无不成。

而自力的具体做法,就是学佛求生净土必须勇猛精进做到 信、愿、行 。

信 , 就是断疑生解。《华严经》云:“ 信为道源功德母,长养一切诸善根。 ”

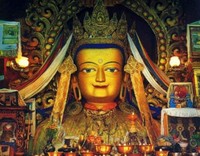

愿,就是从心里发大愿,决定往生到你所选择的净土中。以兜率净土为例,《法苑珠林》云:“凡夫力弱,习恶固多,其心怯弱,初学佛法,恐畏退散,故当发愿,扶持是行,乃至终身,无有障恼,随种善根,愿共含识,自在往来,弥勒内院。得至佛前,随念修学证不退转。”

行,就是持戒修行“不离世间觉”,在日常生活中认真地实行之。“信、愿、行”是修持一切法门必具的三大资粮,也是“自力”的出发点、着力点、归宿点。

当然各人自身的根机和业力有所不同,所选择的修持法门也应因人而异。单靠“自力”修持是难以往生极乐净土的,往往是力不从心的。因此在奋发“自力”的同时还要靠增上缘“佛力”的相助。佛菩萨也会像母亲对待儿女一样普度众生。《大般涅槃经》卷三偈云: “佛见众生烦恼悲,心苦如母念病子。 ”弥勒十愿中,愿愿都是为了度化众生而加持精进学佛者。

有位法师说得很明白:“ 三分求菩萨,七分求自己。”所以外求不如内修,内修还需同时靠“二力”相辅。这也许是弥勒佛对可笑之人 一个善意的笑的开示吧!

其二,笑对人生,离苦得乐。人生有八苦十二难,这已是学佛弟子的一种共识。但如何面对诸苦,是以苦认命,以苦怨命,还是化苦为乐,离苦得乐。这是消极悲观厌世与积极乐观修行的两种截然不同的态度。笑对人生,离苦得乐,这个最具有普遍指导意义的重大话题,自然成了弥勒当下笑的又一个重要的启迪。

佛陀说:“烦恼即菩提。” 愉快是所有觉悟者开启智慧的起源。弥勒当下示笑,就是向众生开启智慧的 施乐 。弥勒弘法利生就是把常施一切乐作为己任。《弥勒大乘佛经》说,弥勒下生出世全是为了“施乐”。他“本为菩萨时,常施一切乐,不杀不恼他,忍心如大地”。因此,他的最大特点是能够改变众生痛绝尘世的消极悲观转而提升尘世为积极乐观,从而给人以生活信心和勇气去离苦得乐。决不是深陷痛苦泥潭不能自拔,怨天尤人。从“受乐”者众生角度来说,“施乐”也是很容易接受的。因为兜率天是欲界天,离人类很近,拥有七情六欲的人类,比较容易往生这块“净土”受到弥勒的护佑,聆听弥勒的法音。

在世俗社会中,曾以舞蹈《千手观音》轰动2005年春晚的中国残疾人艺术团,更是以身残志坚的自强自立的精彩表演,向世人展示了离苦得乐的人性最光辉绚丽的一面。她们用生理上的有限,展示了艺术上的无限。用最优美的肢体语言,诉说着大慈大悲,千手千眼观世音菩萨的真、善、美、慧,也诉说着 一切众生皆有如来智慧的德相。名副其实地让人 法喜充满,并给予人们一个人生严肃思考题——残疾之人尚能做到自强自力,离苦得乐,作为身体健全的人难道不能战胜困苦笑对人生吗?

其三,笑迎和谐,从心开始。台湾台南开元寺有这样一联很有现实针对性意义: “大肚能容,了却人间多少事;满腹欢喜,笑开天下古今愁。” 这幅对联,更进一步指出以弥勒的气度胸怀,足以将天下的恼怒,心平气和地化解掉。是以把古今所有忧愁“相逢一笑泯恩仇。”

弥勒佛在佛经中是一尊继承佛祖释迦牟尼佛位的未来佛,是一尊“施乐”欢喜佛。弥勒示笑正是为了度化迷途之人 忏悔业障,转迷成悟 。为了度化顽劣之徒 放下屠刀,立地成佛。

如何“世界和谐”?先有一个与时俱进的目标。首届世界佛教论坛《普陀山宣言》中所倡导的“人心和善、家庭和乐、人际和顺,社会和睦、文明和谐、世界和平”的“新六和”,就是一幅“人间净土”的美好景象。佛教必须要与社会主义相适应。而当今佛教发展主流方向“人间佛教”已日益深入人心。

如何“从心开始”?在弥勒十愿中, 一切众生起柔软心就是处理人际、国际关系的基本态度和基本原则。令众生“和合”,就是消解人的精神苦闷,维护社会和谐。

佛法本来是心法。《维摩经·佛国品》曰:“欲得净土,当净其心,随其心净则佛土净,随成就众生净,则佛土净。”弥勒佛笑迎和谐,从心开始,正是抓住了一切“唯心造”的心法关键所在。依佛教“唯心净土”“自性弥陀”的教理,指出心净则世界和谐。

《法华经》中说: “娑婆世界,坦然平正,其诸菩萨咸处其中。”由此可知,净土也离不开秽土而成,即在秽土之中,通过人们的努力可变成清净国土。问题在于我们如何处理,怎样去做。从我做起,从老百姓日常生活做起。最近,我在整理《南昌晚报》时,专门剪辑了有关“笑迎和谐”的消息和文章,编订成册。作为展示“笑迎和谐”的一个窗口和弘扬佛法的一份实例资料。这里面有放生护生的,如“两农民租车送受伤白鹤救治”;“150万元来打造赤湖鸟乐园”。有助人为乐的,如“年近八旬,退休老人照料盲人邻居24年”。有知恩回报的,如“受人一元钱之恩,‘涌’一箱牛奶相报”。有拾金不昧的,如“持无密码万元存折苦找失主,面对诱惑市民万菊花用行动赢得了广泛赞扬”。有爱心捐赠的,如“社区爱心中转站募集衣物转赠困难户”等。无论大事小情,相处是那么温暖和谐,心灵是真诚相互沟通。

事实必将证明:如果人人都能立足当下笑迎和谐,如果代代人都能紧持不懈笑迎和谐,以善的“共业”去化解娑 婆 火宅为八德莲池,那么人间净土终会有在地球上实现之日。

禅本无常理,笑本无定意。一切都是随机说法,一切都是因缘和合。但有一点可要牢牢记住:“笑,作为一种法喜充满,或一种修行禅悦,在离苦得乐中,始终应与时俱进持戒, 不离世间觉”修行。

特自撰楹联一幅,

虔诚敬佛:慈颜常笑,笑对人生,庄严人间国土 。大肚能容,容包宇宙,化解累世怨仇。

横批:慈恩普惠。