佛弟子文库

佛弟子文库

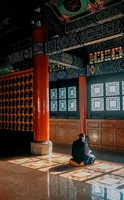

往昔古人参访善知识,动辄需跋山涉水数月,艰辛之至。而今交通发达,修行人参访丛林极为便利。如何亲近净业知识才能获得法益?印光大师在文钞中给予了极为详尽的指导。

亲近净业知识

“汝于净土虽有微信,然不明净土理致,又僻处于佛法流通不及之地。诚恐日与俗人酬酢,久而久之,与之俱化。近墨者黑,近火者焦,势所难免。当时时努力。若能念念在道,随忙随闲,不离弥陀名号。顺境逆境,不忘往生西方。便可于父母之邦,随缘常住。若不能如是,当往他方净业道场,及亲近净业知识,方不负前来所说种种大幸,及闻净土法门莫大之幸也。”(《增广印光法师文钞卷一·与融明大师书》)

修行人当如何选择居处?印祖特别警示,近墨者黑,若日日与俗人相处,则恐受到影响,必须时时努力,提起正念。如果真能念佛,语默动静能执持一句佛号,无论对境好坏,能生信发愿求生西方,则可住于父母所在之地。但如果念佛功夫未到,易被境所转,则需往诣他方净业道场,亲近净业知识,才能获得听闻净土法门的大利。

从前有居士请教印祖到哪里参学好,印祖都会大力推荐谛闲老和尚。《复马契西居士书四》有言:“谛法师处,宜多请教,余则非光所知也。”试想民国的佛教界有多少有名的禅师、讲师和律师,印祖为何只向念佛人推荐谛闲法师?

“谛法师专修净业,予料其必得大利益。以彼撑持道场种种心,皆死尽无余。念佛之心,又恳切之极。恐彼深得三昧,我尚未能一心,他日何颜见彼。故当仁不让,又欲闭关。”(《增广印光法师文钞卷一·与融明大师书》)

在这一段,印光大师评述谛闲法师的德行甚高,专修净业,至心撑持道场。念佛又恳切之极,恐已获得念佛三昧。印祖给后人提供的择师标准值得净业行人至心体会。勿盲目追随名气大的法师,勿人云亦云择师,而应依止有正知正见和真实修持的明师。

觅一真实办道之处

“座下发菩提心,备十八种物,欲行头陀行,实为行所难行。然光窃不以为然。以时局危险,各处灾荒,冒难游行,《梵网》不许。是宜觅一真实办道之处,死心蹋地,修持净业。较比日日游行,奔跋劳碌为有益也。吾国风俗,不比佛在世时。因时制宜,方为通人。”(《印光法师文钞三编卷一·复应脱大师书二》)

印祖给应脱大师回信说,年纪尚轻,当先参学,今时不比佛在世时,不宜行头陀苦行。安住在一处真实办道之地,死心塌地,修持净业,比日日在外奔波劳碌更为有益。

到处跑道场,是今之念佛人一大忌。印光大师提出的“觅一真实办道之处”值得后人反复思量。

在一个经济时代,衡量一个道场的好坏,应以道风是否纯正为标准。真实办道之处,不是旅游景点,而应是弘法的道场,有道心的僧团不会借佛敛财,而是以度众生为己任。

当然人间亦不可能有真正的净土。在娑婆世界,没有一个地方是十全十美的。末法时代应如何评价一个道场?宜观其主流和宗旨,总体的道风如何,僧团的道心如何,是否遵循佛言祖语,严持戒律,宣说正知正见。

佛在世时,以佛为师,佛灭度后,以戒为师。诚如印光大师所教导:“三者(戒定慧)之中,唯戒最要。以能持戒,则诸恶莫作,众善奉行。其行与佛近,其心必不至与佛相远也。”轻慢诋毁佛戒之师应远离!

印祖引用《楞严经》教导后人如何分辨正邪:“自古高僧,或古佛再来,或菩萨示现。然皆常以凡夫自居。断无说我是佛,是菩萨者。故《楞严经》云,我灭度后,敕诸菩萨,及阿罗汉,应身生彼末法之中,作种种形,度诸轮转。终不自言我真菩萨,真阿罗汉,泄佛密因,轻言未学。唯除命终,阴有遗付。”妄说感应神通之师应远离!

纵欲广游,宜以神不须以身

“至正月初七得接手教,方知去岁仍复游杭,皖等省,欲至北京,以天寒身病而返,居士诚可谓为法忘躯者也。然以光愚见,似乎可以止步休歇矣。纵欲广游,宜以神不须以身。《弥陀三经》,《华严》一部,当作游访路程。宴坐七宝池中,遍游华藏世界。神愈游而身愈健,念愈普而心愈一。其寂也一念不可得,其照也万德本具足,寂照圆融,真俗不二。十世古今,现于当念。无边刹海,摄归自心。较彼披星戴月,冒雨冲风,临深渊而战兢,履危岩而惊怖者,不啻日劫相倍矣。”(《印光法师文钞三编卷一·复高鹤年居士书八》)

高鹤年是一位虔诚的佛教居士,艰苦参访,跋山涉水,天寒染病,诚为不易。印祖评述此乃“为法忘躯”,然大师认为“纵欲广游,宜以神不须以身。”当以《阿弥陀经》《无量寿经》《观经》和《华严经》为修学的指南,依此而行,则比行脚参访之艰辛更为可取。

寺院是弘法的主要道场。修学佛法若能一心专修,更有益于成办净业,但如果是盲目地去跑山、跑庙,则对修行非但无益,反而会带来障碍。

所以印光大师总结道:“遍参知识之念,改作一心念佛,则利益大矣。否则徒成一个劳碌奔跋而已。”(《增广印光法师文钞卷二·复马契西居士书四》)

有的居士今天跑这个道场,明天跑那个道场。今天听到这种说法,明天又听到另一种说法,最后把自己搞得一头雾水,不但没有获得法益,反而对佛法增加了怀疑和烦恼。

《楞严经》云:末法时代,邪师说法,如恒河沙。

因此修学佛法一定要以古为师,长时间熏习《净土五经一论》和中国净土宗祖师的思想著述,才能走在光明保险的道路上。

研穷经教,参访明师,非女人所宜效法也

“至于研穷经教,参访明师,乃决烈男子分内之事,非女人所宜效法也。女人但当笃修净业,专持佛号。果能都摄六根,净念相继。自然现生亲证念佛三昧,临终往生上品。纵未能亲证三昧,亦得以高预海会,长侍弥陀。”(《增广印光法师文钞·与徐福贤女士书》)

女身多障,体力有限,出门多有不便。印祖在这里慈悲教诫,研究教理,参访明师,不是女子所能去效仿的。女人只要笃定修习净业,一心持佛名号,如果能都摄六根,净念相继,现生之中就能证到念佛三昧,上品上生。即使未能证得念佛三昧,只要往生西方,就能在莲池海会觐见阿弥陀佛。

念佛最贵真心

“汝家不充裕,兼有老亲,何得云欲觅清净处所,而一心办道乎。且汝在电局,若看经参禅,人事繁剧,则诚难用功。若云念佛,但恐汝不发真心。若真发了生死心,则人多也不至有妨。以念佛只一句,纵然打差(音岔)亦打不掉。倘汝心不讨厌,则固无甚障碍。汝心若生厌,则便一刻难过矣。”(《印光法师文钞三编卷二·复李慧实居士书一》)

印祖开导说,念佛最重要的不是所处之地,而是自己是否发了真心。若真发欲了生脱死的恳切之心,就是人多也不至有所妨碍。因为念佛只有一句,纵然有人打岔,也打不掉。

许多学佛人都希望找一个清净的道场专一修行。如果身无牵挂,有因缘自然可往诣道场修学。若家中诸事需要照料,无法脱身,只要自己信愿真切,居家学佛也可成办道业。有的居士上有老,下有小,也不顾家里的情况,天天只想往寺院跑,实在有些不切实际。殊不知无论在哪里,最重要的是要念佛。

“古人云,少实胜多虚,大巧不如拙。说得一丈不如行取一寸。”唯有真实办道方能获得法益。愿诸净业行人奋发大志,至心念佛,此生成办往生大事。