佛弟子文库

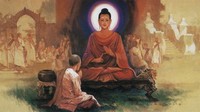

佛弟子文库有一次,佛陀在祗园精舍为诸比丘说法的时候,有一个梵志匆匆忙忙的跑来佛前,愁眉苦脸的顶礼佛陀说道:

“佛陀!我不幸遭遇到人生最烦恼的两件事,想请佛陀给我解决以减少忧愁!”

“梵志!是什么事使你这样悲伤?相信我,我当为你解除,“佛陀!第一件是我最心爱的女儿,年才十五岁,长得美丽聪明,非常令人喜爰、但是前天,忽然得了重病死去了。还有一件是我田里所种的麦子,正成熟待割的时候,又被野火烧光了。我的心血劳苦,在几天之内,便破坏幻灭,怎不教我烦恼得几乎要发疯呢?正当我精神恍惚,痛不欲生的时候,人家告诉我,佛陀能解除人生一切的烦恼,因此我来要求佛陀解救我!”

佛陀怜愍道:“梵志!不必悲伤了,这是定业,非人力所能挽回的。世间的一切都是生灭无常世间没有不散的筵席,没有不凋谢的花朵,也没有不飘落的叶子。自然界的现象是如此,人生一切均是如此,何必徒自悲伤,世间不能够长久的有四事:

一、一切均归无常。

二、富贵者会成贫贱。

三、相聚者终要别离。

四、强健者仍不免衰老病死。

梵志屏气静听,把佛陀的话记在心中思维后说道:“佛陀!既然世间上的一切是无常不可靠的,那么什么才是真实的呢?”

“真理法性!”

这简单的一句话,使真实体验到无常变化的梵志,立刻有所感悟。从彻底了解中,获得真实的认识,当即深信不疑。

梵志的心中,被佛智的光明一照,烦恼痛苦的云雾立刻消散。于是,剃了须发,发愿随佛陀出家,实行解脱烦恼救度众生的工作。

人的真如自性,给无明愚痴蒙蔽了。所以会给虚幻的境界,搞得烦恼不安。但一旦认识自性,智慧之光朗朗照耀,烦恼痛苦就会没有了。