佛弟子文库

佛弟子文库

佛陀来到人世间以后,他看到了两件事情:第一个,就是这个三界起火了。这个火的意思就是躁动不安,它是由过去的业力所招感的。躁动不安,某种程度破坏我们今生的快乐,更重要的是很容易启发我们造业。每一个人造业的时候情绪都是很激动的,没有一个人是在很理智、很稳定的情况去造业的,没有。所以,当我们人寿已经是进入到两万岁以内,佛法的定义就是一个五浊恶世的到来,也可以说是这个三界已经起火了。这是佛陀看到的第一个问题。

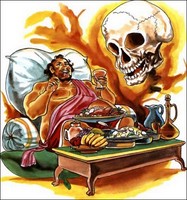

更重要的第二个问题是,众生活在三界当中,他是怎么样面对这个三界火宅呢?四个字:“不觉不知”,他不知道怕。他为什么不知道怕呢?因为他心中有一种取相分别,就是各打各的妄想。一个人要打妄想的时候,他不会在乎外境是怎么回事。你看有些人,他一辈子就想怎么赚钱,他心中有一种赚钱的影像跟梦想,为了钱他什么都不怕。当然,有些人追求名声,有些人追求男女的感情。就是虽然外界起火了,但是没有人在乎,众生所想的就是满足、追求心中的妄想。

这就是佛陀看到了两件事情:外在环境起火了,应该要保持警觉了;但是众生妄想越打越重。这个情况就让佛陀的心意产生了改变。也就是说,佛陀一开始出世的时候,本来是要让一切众生成佛的,但是他看到这两个情况以后,他心里面产生了变化,所以他就提出了解决之道。

这个解决之道,我们看前面的经文,佛陀是有两个方法:第一个,他本来是准备使用大乘的菩萨道,就是《华严经》的思想,就是直接面对——咱们不怕火宅,佛教有的是智慧的观照,“诸法从本来,常自寂灭相”,“因缘所生法,我说即是空”。用大乘的空性来安住,我只要不随妄转,火宅就不是火宅。

其实,佛陀一开始是要用大乘的调伏法门来对治的,但是发觉不行,因为众生善根太薄弱了。大乘佛法很强调信心。这个火宅不是烧一天两天,它是生生世世这样烧下去。而大乘佛法的问题就是,它不是马上可以成就。你在三界火宅当中,就像印光大师说的,如逆水的鱼,就是你要逆流而上。

你每天用功,在娑婆世界修行。印光大师的说法是,你每天用功,顶多是保持原状,就是这样,因为你前进的动力刚好被整个环境对你的伤害抵消。这个是有用功的人。那你要不做功课,其实你在退步,因为大环境是让你退步。就是你在三界里面生活,退步是正常的。

所以,你在三界火宅当中用功十分,真正得到的受益可能只有两三分。所以,佛陀发觉这个方式对末法时代众生不适合了,就是用直求、面对的,不可能了。

所以佛陀采取了另外一个方法,就是,我既然没办法面对它,那我先出离,把这些三界众生先带出去,远离恶因缘。所以佛陀讲出了空性的道理,以空性来当作悟入中道一念心性的前方便。

这个空性指的是什么呢?我空的真理。因为法空不障碍你生死轮回,法空是障碍菩萨道。就是说,咱们一步一步来,法空既然不障碍生死,你这个人法执很重,你还是可以往生。当然你以后要小心,你往生以后就要面对你的法执。就是说,三界里面最重要的生死业力就是强作主宰。

你看有些人临命终的时候他走得很自在,佛号念几句他就走了,他生死业力淡薄;有些人他是从白天念到晚上,他就没办法走,背后牵着他的那个生死业力的绳子绑得特别紧。你自己招感的!什么事你都想主宰,结果弄得你的生命“心有千千结”。所以,在整个生死轮回中,净土宗带业往生的关键,就是“放弃主宰”这四个字,就是我空的真理。生命是不可以主宰的,你不要自作聪明,你也不要自讨苦吃。

所以,透过无常故苦,苦即无我,看到人生是变化的,变化里面你没有办法去掌控的。就像祖师说的,如果一个人可以主宰,你怎么会变老?你怎么会死亡?没有一个人希望老病死,但是你还是要面对老病死,这表示人生没办法主宰,业力说了算。所以,佛陀一开始是在解脱当中强调“灭色取空”,这个“灭”就是出离。

这个地方我们说明一下,为什么佛陀要下这么重的药,要出离?就是说,它这个我空,这个声闻的空法,跟大乘的空法不一样。大乘的空法叫做缘起性空。我为什么不贪爱你?因为你不真实。我相信,没有人会贪爱空中的彩虹,因为它本来就如梦如幻,它没有真实体性。它一下子有,一下子没有,它是因缘生、自性空。那么大乘佛法,只要“因缘所生法,我说即是空”,他就可以过关了。

但是对于烦恼重的、善根浅的人,这个法力道不够,法大机小。所以佛陀必须要添一些助缘,就是强调苦谛。所以诸位!声闻的空性是跟苦谛结合,它是带有出离心的。就是说,我离开你,并不只是因为你没有真实性、不值得我追求,我离开你是因为你伤害我,这是重点。它是苦谛,它是以苦谛为出离心的。所以小乘的空性跟出离是结合在一起的,就是说,我离开三界,并不是因为三界不真实,是因为它给我痛苦,关键在这儿。

我们看净土宗,净土宗某种程度也是带有灭色取空。你看我们离开娑婆世界,在《阿弥陀经》给我们的法义,就是“厌离娑婆、欣求极乐”。为什么要这样子呢?因为我们凡夫对感受是很在意的。你看我们一个人,为什么会喜欢某一个人?因为他给我感受好。重点不是这个人怎么样,是你给我感受好。

我们为什么会喜欢某一个东西?因为你使用它的时候,它会给你快乐的感受,就这样子。所以感受会影响到你的思想,色、受、想、行、识。这就是为什么极乐世界要创造这么多快乐。其实,要是初地菩萨的话,七宝池、八功德水,对他来说有没有差不多。

圣人往生只有一个理由,就是见佛闻法。他是要进步的,他是去那边学习的。凡夫的理由有很多,但是其中一个理由是不能够没有的,就是“无有众苦,但受诸乐”,因为我们太注意自己的感受。

佛陀清楚地知道这一点,所有的众生都重视感受。你为什么愿意留在娑婆世界?因为你认为娑婆世界给你快乐。佛陀告诉你,有一个更快乐的东西,叫做界外的涅槃。他告诉你说,三界的快乐,虽然给你一时的快乐,但是你怎么样?你不得自在,还有过失。

“以有烦恼故,有诸罪业故,有老病死故,非实安乐住。”你追求三界的快乐要付出惨痛代价,你一定会起烦恼,得到就起贪心,得不到就起瞋心。追求快乐的过程起烦恼,起烦恼你就造罪,造罪以后你就要堕落三恶道,所以这种快乐不是好的快乐,是要付出代价的快乐。

那怎么办呢?佛陀说,界外有涅槃,是一个没有过失的快乐。佛陀用灭色取空的意思就是,带有苦谛的我空思想等于下了重药。那也没办法,因为众生根机薄弱。如果只是说,你离开以后能够追求无上菩提。他听了以后他没办法接受的。

所以,佛陀从三界火宅当中,先把三乘的诸子透过我空的思想带出来。就是佛陀放弃了一次到位的成佛之道,所谓《华严经》的成佛之道,这个地方风险太高,容易退转。所以佛陀把成佛之道分成两阶段,就是先把大家带出三界火宅,先安住在我空的思想,然后再对接,从解脱道把它对接到般若道。这是整个《法华经》要强调的观念。