佛弟子文库

佛弟子文库第3讲

请大家打开讲义第六面,三、业果强弱。

我们身为一个有情众生,在我们的生命当中,我们曾经出现过很多痛苦的果报,当然也出现过很多安乐的果报,这些痛苦的果报跟安乐的果报,是怎么产生的呢?这个不是上帝创造的,完全是由我们内心所变现出来的。这句话的意思,如果严格的来说,其实这个心不是诸位现在的心,是你过去的心所变现的果报,所以我们讲一切唯心造。

当我们对现在的果报不满意的时候,那你应该怎么做呢?你应该善用你心灵的力量──只有你的内心,能够改造你现在的环境,你不必向外追求!

那我们怎么利用心灵的力量来改变自己的生命呢?

首先,你要发愿!你希望你未来变成一个什么样的结果,先有一个目标:我希望我以后变成一个有福德资粮的菩萨,一个人没有福报,障碍很多的。第二个,我希望我以后要有智慧,一个人没有智慧,你看修行再怎么修,心有千千结,打不开,没有办法化解你内心的障碍。

那么你设定目标以后,你开始要去培养一个随顺于你目标的思想:

你要培养福报,你要有布施的思想;你有随喜赞叹别人的思想,别人有好处,你要勉强自己去赞叹他。因为你要得到福报,你必须培养一种随顺于你目标的思想;你要有智慧,你要培养经常读经、思惟法义的一个思想。

总而言之,你未来的生命是可以创造的、是可以期待的,但是你要先做好你心理的准备。所有佛教的修学,都是从内而外的,先做好心理建设,然后再付诸行动。你心理建设没有做好,你外在的修学根本就是沾不上边,这个叫做心外求法。

所以你未来的生命,其实是你现在的心来决定!

你可以设定目标,可以培养一个美好的思想,来创造美好的未来。这个是我们前面说的,修行人你要善用你心灵的力量,这个力量是非常广大的。

我们心中有很多的力量,心灵有很多力量,那我们现在来探讨:我内心有很多思想、有很多的愿望,到底哪一个力量最强?怎么判断呢?我们就来判定这个业力的强、弱:

(三)业果强弱

在《唯识学》上说:我们未来的果报是由业力来决定的,而业力受三种因素影响:第一、心力;第二、境缘;第三、相续。

第一、心力

就是你内心当中,产生一种坚定的愿望,你今天做这件事情是充满了意乐、坚定。你看有些人做这件事情是犹豫不决的,那这样子的业是很薄弱的。

比如说我们刚刚去拜一部《八十八佛》、刚刚拜了阿弥陀佛,我们今天在一起做了一堂功课,其实虽然大家一起做功课,下了殿以后,每一个人的功德是不一样的。有些人是主动的去拜佛;有些人是没办法,常住排的功课,不去还不行,勉强行之,这样的心就是犹豫不决。你这一堂功课做下来,功德很有限的,花同样的时间,我们所缘的都是同样的所缘境,但是你心力薄弱。

所以第一个你的心是不是很坚定,你说:我要往生极乐世界。我想要往生极乐世界跟我一定要往生极乐世界,这两个人未来的结果是不一样的。你想要往生,那你还有很多很多的空间;那你一定要往生,那你是没有退路了;这两个人往生的力量是不一样的。所以第一个你的[心力]决定你业力的强弱。

第二、境缘——即你的所缘境。

一般来说所缘境有三品:

1、上品境——父母、师长、三宝,这种所缘境,你在那个地方造业,这个力量是很强的,上品境,父母、师长、三宝。

2、中品境——是人道的众生,所有是人道众生所造的业,不管是善业恶业都是第二强的,是中品的。

3、下品境——诸天、鬼神、畜生,这个叫下品境。

所以你在造业的时候,你心中所想的东西、你所想的这个境缘,也会影响你业力的强弱。

第三、相续(最重要的是)。

其实你来生会去哪里,你不用问别人。

你一天当中起的念头,哪些念头是特别坚固的,而且这个念头是经常出现的,它出现的时间非常的多,那这个念头不管是好、不管是坏,它对你的来生有很大的牵引的力量,因为它是你的熟境界,它对你是特别熟悉的。

除非你现在开始用止观,把它扭转,否则你的生命已经受了某一种力量在牵引了,因为它次数很多,这个就是一种征兆出现。我们讲事出必有因,每一个结果要出现之前,其实有很多征兆的,最容易的征兆就是──观察你的念头,这是最好的征兆!

我们在戒律里面讲到忏悔,这当中有一个非常好的法门叫责心忏。责心忏就是说,当你起一个恶念的时候,诸位你生起恶念的时候,不要放过它,你一定要诃责它。因为你放纵它,它以后一定会再出现,而且势力愈来愈大,所以你应该诃责它:这个念头是不对的,这个念头会带引我承受痛苦的果报。你用过失来诃责它,那它的势力就薄弱了;我们生起一个好念头,我要为常住做事、我要多拜佛,这个念头你应该要赞叹它,这个时候它的势力就强。

你想要去创造美好的未来,你要注意你现在的念头──它的坚定与否、它的所缘境是什么、第三个它生起的次数。其实你能够好好调整你的心态,你的未来是可以期待的,佛法讲生命是可以创造的,这一点也不假,但是你要善用其心!

(四)结示法要:

佛教把众生分两类:一、觉悟的众生,二、颠倒的众生。

觉悟的众生我们叫做菩萨,颠倒的众生我们叫众生。一个菩萨跟众生在面对生命的时候,他们两个的看法是不一样的:

菩萨畏因,众生畏果。

菩萨他是活在未来,他是着眼在未来,所以他要的是他内在心地法门,他每一件事情,重视他心中所造的业力,他重视他的资粮。而众生是活在现在,所以他把果报看得很重要,他为了追求现在的果报,可以牺牲未来去造恶业,你看这种人是这样,他可以不管未来,他要的是现在快乐。所以菩萨跟众生这二个心态不同,当然我们从心态也可以看得出来未来的结果不同,所以我们讲

生命的相貌你有两种选择:

第一、 心随境转——凡夫(流转门)。

第二、 境随心转——菩萨(还灭门)。

生命受了两种力量的影响:

第一、外境的影响。

第二、心灵的影响。

我们讲过,佛教是重视心灵力量的,所有的戒定慧都是从内心发出来的。如果你放弃了心灵的力量,那你一生当中完全由外境来主导,你活在业力当中。所以你这个人一出生,你的业就被算的准准的,你什么时候怎么样、什么时候怎么样、什么时候死掉,清清楚楚的,标准的生死凡夫——心随境转,因为你完全没有培养一种心灵的力量,你对未来没有一个愿望,没有培养一个好的思想来对治自己,这种人叫做活在过去,顶多活在现在。身为一个菩萨,他心灵培养一种美好的力量、去创造未来。

我们前面讲过,我们今生是由很多的过去所累积成的,所以我们每一个人其实很难摆脱过去的,真的是如此。我们内心当中很多是过去的等流习性,直到有一天,诸位知道你们生命真正变化是什么时候吗?对了!受戒的时候!一个人产生最大方向改变的是受戒!

你看你受戒的时候,你面对三宝的境界,发自内心的许下你心中的誓愿:我从今以后,誓断一切恶、誓修一切善、誓度一切众生。而这个愿望的可贵,他是面对十法界的有情无情,也就是说不管什么境界出现,不影响我断恶、不影响我修善、不影响我度众生。

你说一般人他也可以断恶,也可以修善啊?但是一般人断恶修善,那是靠外在的环境,你对我好、我就对你好,你伤害我、我就伤害你,一般人断恶修善是心随境转。受戒人不是这样,我不管外境怎么样的变化、别人怎么样的刺激我,我心中是断恶、修善、度众生,一点也没有改变,由心灵的力量来引导你的生命,他不是用外境来引导,这个人生命开始变化。

我们讲过我们生命有二种力量:一个是外境的力量,一个是心灵的力量。如果你经常是由外境来牵引你的,你可能没有美好的未来;如果你日常生活完全是由心灵来引导外境的,你现在可能不是很满意,但是我保证你一定有一个美好的未来,因为你的生命当中不断的在进步、不断的消业障。所以你一定要用心灵的力量来引导你,不能用外境的力量来引导你,这个很重要!

你怎么知道是外境来引导你?或者心灵来引导你呢?

我们之前也讲过,一个人一天当中都是做你喜欢做的事,跟着感觉走,你就是外境给你刺激什么,你就做什么,你经常做你喜欢做的事,你就很难有美好的未来,要做你应该做的事情,这就对了!

那么心灵的力量来改变一个人的生命。我们讲一个佛在世时的小公案给大家体会一下:

诸位知道佛陀在世的时候,有一位弟子叫做鸯掘摩罗,这个人以前在家是杀人魔王。他为什么杀人呢?因为他受了他师父的误导,他拜一个婆罗门的外道做师父,他师父告诉他说:你要生天啊,很简单,你先去杀一千个人,杀死以后把他们的手指剁下来,串成一个像花鬘一样的项炼,挂在身上,然后我再告诉你种种的修学法门,怎么样持咒、怎么样观想,你很快就生天了。

这时候鸯掘摩罗产一个邪恶的思想,以杀人为功德,就拿着刀子去杀人。杀了九百九十九个人,把整个城里面的人几乎杀光了,不是被杀死、就是逃走了,几乎没有人住了。这时候鸯掘摩罗心想:我的功德没有圆满,还差一个啊。他就想到家里面还有一个母亲在等着他。一个人起颠倒的时候,什么事都敢做,就要去杀他母亲。这个时候大慈悲的佛陀现前了,鸯掘摩罗看到佛陀就想要杀佛陀,但是他不管怎么追佛陀,佛陀都跟他保持一定的距离。鸯掘摩罗追得很累,说:沙门啊,你停下来,停下来,不要跑那么快!佛陀说:我早就停下来了,你的心没有停下来,我早就停下来了!鸯掘摩罗这个人善根很深厚,他知道一观想,唉,心停下来,把心带回家。他的心马上寂静下来,他的嗔心邪见就消灭了,就觉得自己不对,向佛陀忏悔,之后跟佛陀出家证得阿罗汉果。

证阿罗汉之后,他还修慈心三昧,来忏悔他过去杀人的罪业。有一天他去托钵的时候,看到一个妇人在生小孩,释放出那种很痛苦的叫声,鸯掘摩罗觉得很感动,就问佛陀说:我要怎么做才能够帮助这个妇人,减轻她的痛苦呢?

佛陀说:你可以做一件事,来减轻她的痛苦。你把你从出家以来,你内心当中,你对一切有情众生,完全没有生起一念的伤害之心,你把这个功德回向给她。

不容易啊!对众生完全没有伤害的心。这个蚊子怎么叮我、怎么咬我,我完全没有想要伤害他,这不容易。他把那个完全无嗔的念头回向给她,对这个女众产生很大的加持力。

我们今天讲到鸯掘摩罗,说是:诸法无自性,一切从缘起。鸯掘摩罗这个生命体是没有自性的,你看他以前是嗔心、看到人就杀,经过佛法思想的栽培以后,他变成一个完全没有嗔心、没有伤害心的念头。所以我们说罪从心起将心忏,

心若灭时罪亦亡。

他的生命彻底的改变过来。一个生命改变的原点,一定是从心灵发动出来的。从心灵的改变,才有你行为的改变,最后才有结果的改变。所以整个修行是从内向外发展的,所有的修行都必须作好心理建设,才有资格修学,这是整个唯识的思考。《唯识学》认为说:你心理建设没有作好,你整个修学不可能产生太大的变化,这个叫做积集善业。积集善业,你的心还是随境转,你要成就解脱,你一定要先培养你心灵的力量,包括你心中的誓愿、愿望,跟你一个美好的思想。那么我们到这个地方讲到生命的两种力量:

第一、誓愿力;第二、观照力。

总之,你要创造美好的未来,一定要培养一个美好的思想!好,我们看第三段修习大乘止观:

乙三、修习大乘止观

丙一、感应道交

前面是讲到我们一个个体生命的生命改变,从内心发挥他的力量,我们的一种誓愿力、观照力,这个观照当然很重要。现在我们把这样一种观照的思考模式,把它运用在净土上。

前面是个体生命的成长,那我们怎么用心灵的观照,来培养对阿弥陀佛的感应道交?就是两个众生的互动。前面是个体众生单独的成长,这个地方是我们跟佛之间,怎么透过我们心中的忆念、观照,来触动佛陀的加持力?

大乘止观当中,净土宗的第一个根本思想就是感应道交的观念。那什么叫做感应道交呢?这个内涵是什么?我们看以下经文:

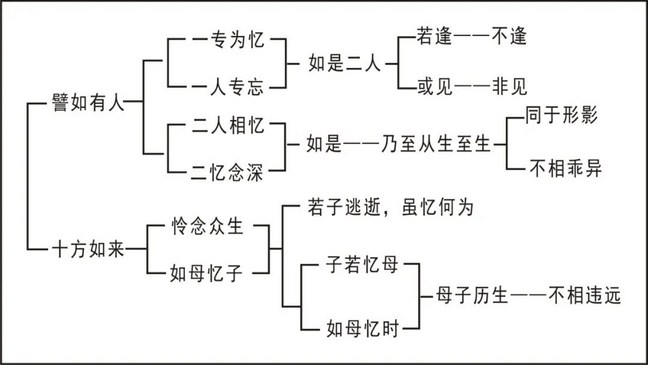

譬如有人,一专为忆,一人专忘,如是二人,若逢不逢,或见非见。二人相忆,二忆念深,如是乃至从生至生,同于形影,不相乖异。十方如来,怜念众生,如母忆子;若子逃逝,虽忆何为。子若忆母,如母忆时,母子历生,不相违远。

这段经文我们分两段:第一段先讲譬喻,第二段再合法。

先看譬喻:

佛陀对于感应道交的观念,先讲世俗容易了解的一个譬喻:说在世间上有两个人,某甲跟某乙。某甲跟某乙之间,他们之间未来生命的相互关系是怎么样呢?说是:一专为忆,一人专忘。某甲他经常去忆念某乙的好处:诶,这个人不错,很勤劳、很有慈悲心。你经常的忆念他的好处、他的功德,把这个人的好处经常的放在心中,明记不忘,这叫某甲去忆念某乙。但是一人专忘,但是某乙早就把某甲忘掉了,他心中已经没有某甲的存在了。

这样子的话,这个某甲跟某乙在未来的生命当中,因缘会怎么样呢?如是二人,若逢不逢,或见非见。这两个人纵然相逢,你也生长在嘉义、他也生长在嘉义,但是有逢就像没有逢一样。你骑脚踏车过去、他骑着摩托车过去,两人见一个面,但是完全不产生作用。或者说或见非见,即使有见面,比如说两个人都在义德寺住,但是看到以后也没有什么感觉,彼此之间也没有什么互动力量。为什么?因为单方面的忆念,不能构成感应道交。

两个生命体的互动,来自于你心灵相互的忆念。所以我们知道心灵的力量很大,它不但影响你个人未来的前途,还影响到两个人之间的互动关系。你忆念他,他不把你当一回事,你们两个以后还是起不了作用,这个是讲单方面的忆念是不能构成感应的。

反过来说:我们看另外一种情况。二人相忆,二忆念深,如是乃至从生至生,同于形影,不相乖异。假设这两个人是互相忆念的,某甲忆念某乙的好处,某乙偶尔也忆念某甲的好处,诶,这两个人之间的因缘就比较深了。乃至于二忆念深,不但是偶尔的忆念,是经常的忆念,展转增胜。这样子两个人在未来的生命当中,可能会有一生,乃至于多生。如果你因缘浅的话是一生,因缘深的话会多生,就像身形跟影子一样,就再也分不开了。所以人跟人之间的相逢,跟你心灵有关系的,就是你是不是彼此的互相忆念。

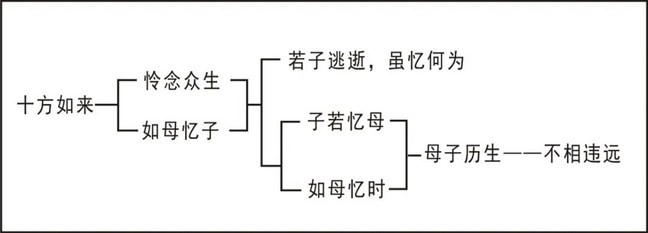

佛陀讲出这样忆念的观念,就把这个观念讲到佛陀跟众生的相互关系了:

就是[十方如来,怜念众生,如母忆子],身为一个佛陀,在那种清净大般涅槃的心中,他的心中因为过去发了那个大悲愿力,所以他虽然证得我空、法空,但是那个大悲心是不空的,他的大悲心释放出悲愍众生的心情,就像是母亲忆念她的独生儿子一样,经常希望跟儿子见一面都好。但是身为儿子的,假设一心一意只想要离家出走、只想要攀缘三界的果报,不把阿弥陀佛的净土当一回事,[虽忆何为]?

我们知道一个观念,我们修净土都知道我们有心力跟佛力——能念的心跟所念的佛,两种力量都不可思议。但是这个佛力,你要把它启动,你要有你的心力,你要心中去忆念祂,祂才能够启动的。你不忆念祂,佛陀的力量有四十八种力量,有等于没有。

很多人都问一个问题:说这个念佛真正能够消业障吗?说礼佛一拜能够罪灭河沙,拜佛有这么大的力量吗?

这个问题的答案只有一个:你说呢?对啊!你说呢?你说有,它就有;你说它没有,它就没有。很奇怪!佛菩萨的加持力,就是──你说怎么样,就怎么样。你认为它没有,它果然是没有;纵然有,跟你也没有关系。你说阿弥陀佛发了四十八种愿望、有四十八种加持力散发在法界当中,随时跟你感应道交。我说没有,那真的没有、那就真的没有;你说它有,它就真的有,这个佛力就是这么回事。所以你把四十八愿研究透了,你就知道:

你了解阿弥陀佛的功德、忆念他的功德非常重要!

你要启发祂的功德,你要忆念祂,当然你要先了解。所以说呢,这个地方讲到一个观念,感应道交不是单方面的力量,佛陀释放四十八种力量,你要把这个力量转成你的力量,你必须要做一个工作──你要忆念他!

诸位,有些人做过人家的师长,你知道做师父的最在乎弟子什么事吗?其实徒弟有没有出息是其次,做师父的最在乎徒弟心中有没有我的存在?这个很现实,因为徒弟不忆念师父,两个人的缘就愈来愈远了,真的是这样子,你以后做师父就知道;做父母亲也是这种观念,这个儿子心中有没有我的存在?因为这样子才能够保持因缘,母子的因缘、师徒的因缘,彼此互相忆念嘛。

所以说佛陀的力量再大,诸位要知道:佛陀的力量再大,祂不能主动的帮助你。你要知道这个观念,祂只能够被动,你要先释放一种力量,祂才能够产生回应,这个是你修净土法门要知道的。这个回应的力量有多大?是你释放的力量有多大,祂回应的力量就有多大。佛的力量是很大,但是祂永远是被动的,你心灵的力量是主动的,这样子我们就讲到三力不可思议了:

感应道交有三力不可思议:

第一个、佛力不可思议

佛陀的本愿功德力。这里我们不详细说明,我们从下一次以后会详细的说明什么是佛力不可思议,阿弥陀佛有四十八种力量存在法界当中,等待你去启发它。总而言之,这是已经成就的功德。

第二个、法力不可思议。

这四十八种力量你要能有个代表,就是陀佛的圣号——名以召德。这四十八种力量有一个共通的门,你只要找到这个门,你就能够入到四十八种力量,这个门就是法力。

第三个、心力不可思议

当然最重要就是你要把这个门打开,你要有心中的忆念,就是你的心力不可思议,就是你内心的力量。你看诸位身上挂了很多观世音菩萨嗡嘛呢叭咩吽的咒牌、挂一个南无阿弥陀佛的咒牌,诸位觉得那个有没有加持力?

答案只有一个:你说呢?

对啊!你不相信它的力量,它就没有力量。你说这个是什么法王加持的,我跟你讲:这个法王加持的,你不忆念他的存在,你每天做功课的时候不拿来加持一下,久了它就没有力量。你不忆念他,我们讲一句话:所有外在力量的加持,都是存在的,但是祂永远都是被动的,祂不会主动的救拔你。你要知道这个观念,你不释出一种力量,祂不会产生回应的。所有的外力,连佛陀也不例外,祂力量再怎么大,祂不可能主动救拔你,不可能。所以这个地方我们念佛的人就知道,你一定要释放一定的心力,你才能够得到一定的回应。

我们讲一个实际的公案来证明这件事情。在《净土圣贤录》讲到清朝有一个老妇人(百不管老媪),这个老妇人是做南北生意的,她南北货的生意做得很大,后来她先生往生了,这个妇人就独自撑起整个广大的家业。这个老妇人学了佛以后,知道净土法门,就专心念阿弥陀佛,就把事业交给她的子孙来经营。但是这个老妇人在家里面念佛念了三年,觉得自己完全没有增上,业障也没有消除、烦恼也没有突破、对往生也没有把握,觉得功夫不上路。她就去请教一个老和尚,一个叫道源的老和尚。

道源老和尚说:你怎么念的啊?就说:我是怎么怎么念。道源老和尚说:你这样念没有办法感应道交,你嘴巴念佛,你心里面还是攀缘这些世俗的事情,你没有真实的去忆念佛陀的功德、真实的忆念净土的功德。

这个老妇人善根很深厚,她知道佛力不可思议,但是你要把心力放进去,她之前没有把心力放进去,没有善用心灵的力量,所以佛力表现不出来。

老和尚说:你从今以后专修一个法门,就修随他去,什么事情随他去。后来她自封为百不管——百不管妇人。她这个时候真正把对娑婆世界攀缘的心,全部收回来,一心归命极乐世界阿弥陀佛,后来念了没多久就真实往生了,她的内心跟阿弥陀佛真实的相应。

同样一句佛号,为什么她之前没有相应,后来相应呢?

因为她前面缺乏一个心力的力量,缺乏心灵的力量放在里面。我们真实相信有佛陀的力量存在,我们真实相信,但是你要把心力放进去,所有佛的力量,都要透过你心中的忆念才能够把祂启动起来。这是你修净土宗必需要知道的,祂没有办法主动救拔你的,不可以的。好,你懂了这个,净土法门你就有资格修学了。那么当我们知道感应道交以后,那我们再探讨它的功德利益:

丙二、功德利益

丁一、现世安乐

丁二、究竟解脱

当我们的心灵不断的忆念阿弥陀佛的功德、忆念我们未来净土的功德,会有什么好处呢?这个地方有两个:第一个讲到现世的安乐,第二个讲到究竟的解脱。

先看现世的安乐,看经文:

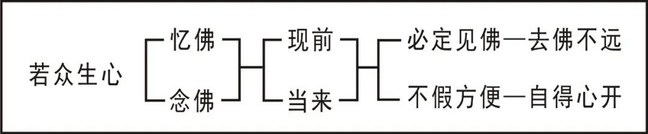

若众生心,忆佛念佛,现前当来,必定见佛,去佛不远,不假方便,自得心开。如染香人,身有香气,此则名曰,香光庄严。

这段经文我们分成两段:第一段先法说,第二段再讲出一个譬喻。

我们一个人的心力,我们要把心灵的力量放进去,放什么力量呢?

这个地方讲两种力量:第一个忆佛,第二个念佛。忆指的是一种观想,你经常要去想像极乐世界的依正庄严,你经常要把心中的净土想出来,然后不断的告诉自己──这个地方是以后我要去的,我一定要往生,我一定可以往生。

其实一个人要把净土经常放在心中,这一点我们显教做得太差,你看密宗对自己本尊的功德、法身的功德、净土的功德,他画一个唐卡,他不断的修本尊相应法:我一定要去这个地方、我一定要去这个地方。你要把你未来的愿景在心中画出来,忆念佛陀的功德、忆念净土的功德。这个地方的[忆]是指观想。

[念]指的是明记不忘,就是执持名号,那是完全修止了,专注在佛号上。

我们对阿弥陀佛功德的启发,包括了忆佛与念佛两种的方式,我们一般人可能偏重念佛,忽略了忆佛这是很可惜的。那么你不断的忆佛、念佛,你现前,指的是你现生的利益;或者当来,指临命终的时候;现在见佛、或者当来见佛,必定可以见佛。

见了佛以后──去佛不远,不假方便,自得心开。见佛有什么好处呢?你不必假借其他什么持咒、拜忏的方便,你自然可以得到心开。这个地方的心开指的是业障消除。你看我们这一念心,我们一般人很难打开,就是你很多业障盖住。

说有些人刚出家的时候,念佛的时候打瞌睡、做早晚课也昏昏沉沉、暗暗钝钝的,你就是那个业障把你的心包住了,所以心没有开。那念佛的人慢慢慢慢就可以把这个业障打开,这种打开的方法,当然不是你的力量,而是透过你忆佛、念佛,启动佛力帮你打开的。讲一个譬喻:

如染香人,身有香气,此则名曰香光庄严。

就好像一个人经常做香的人,他身体上没有香气,但是他可以把外在的香气引到自己的身体,变成自己身体的香气,就是仰仗他力让自己有香气,这个叫做香光庄严,有香气、光明。

这个地方讲到一个很重要的观念──我们的成佛之道啊,要灭除很多很多的障碍,烦恼障、业障、报障,你有两种选择来完成你的使命:

第一个、你完全用你心灵的力量。我们前面讲到,你心中发愿,培养一个美好的思想,单独的面对你烦恼障、业障、报障,这是一个选择。

第二个、你想说何必这样子呢,阿弥陀佛存在这么多力量,我可以拿来善巧运用,我可以把阿弥陀佛的功德转成自己的功德,可以把他力引导进来嘛。

以我打佛七的经验,我现在平均一年打三次佛七、一次佛三。我觉得念佛法门跟其他的持咒有一个很大的差别,你念佛人到第二天、第三天的时候,你马上感到内心一种寂静的力量产生,法喜寂静,而且身心非常的调柔舒畅,一般持咒很难做到这一点。我刚开始也不觉得为什么,后来我最近在编四十八愿的讲义,编到第四十五愿的时候,我找到答案了!

第四十五愿说:设我得佛,十方菩萨闻我名号,皆悉逮得清净解脱普等三昧。

祂说一个菩萨修菩萨道的时候,能够闻我名号,能够不断的用欢喜心、专注的心、来忆念我的名号,你就能够成就清净解脱的普等三昧,这三昧的力量就是一种调柔寂静的力量。

所以诸位打佛七的时候感到调柔寂静,这个不是你自己心力创造出来的,那是你心中跟那个摩尼宝珠接触的时候,祂这个摩尼宝珠有四十八种力量,其中一种力量就是清净解脱普等三昧,祂释放给你的,他力的加被啊。当然也是要你心灵的力量释放出来,你要忆念祂,祂才能够产生反应。

如果我们能够善用佛力,其实你在生命当中你可以达到更好的效果、产生更好的效果,我们不一定要一个人面对自己的业障,不必这样子辛苦的。

我讲一个《净土圣贤录》的公案,在那个《净土圣贤录》的中册,他讲到明朝有一个居士叫做杨选一。这个居士在地方上做一个小官,娶了一个太太以后,二个人都学佛了,他太太比他还学得认真。杨夫人平常把家事忙完以后,就专心的念佛。后来这个夫人到了三十一岁的时候,生下了一个男孩子,之前是生了几个女孩子,生下这个男孩子以后,她就跟杨先生说:我的责任已经了了,我已经给你一个后代了,从今以后我要专心的念佛了,希望你能够成全我。这位杨先生也不错:好吧,我们家那么大的三合院,你找一间空房子住吧,好好的念佛。

这个杨夫人就找一间空房子住,开始很专心的念佛,那时她可以说是心不离佛、佛不离心,念得非常的法喜。但是念没有多久,她的背上长一个脓疮,像鸡蛋一样的脓疮,化脓流脓流血出来,找医生看都没有用。但是这个杨夫人知道找医生没有用以后,她就很虔诚求佛力加被:阿弥陀佛有四十八种力量,我一定要把这四十八种力量引导到我的生命里面来。

有一天晚上她做一个梦,梦到一个很大的鬼,拿一把刀子要杀她,她就赶快跑,跑到一个地方,出现一个更大的神像、放大光的神像,她就跑到他后面去了,这个神像就把这个鬼赶走。从那次梦境醒过来之后,她背上的脓疮就慢慢的好转、慢慢的干枯,最后脱落就完成好了。经过这件事,以后她就有信心了,她也没有做什么,不假方便,自得心开嘛。后来她念了没多久就往生极乐世界,临走之前还把她先生叫过来,说:有四个童子要迎我到净土去了,跟他道别,然后就安然的往生了。

诸位都知道,我们修行当中,最难处理的是冤亲债主,你要处理冤亲债主不是有慈悲心就可以,你还要有功德力。说你欠他一百万,你还不起,有一个大富长者说:没问题,这件事我帮你负责,你欠一百万,我给你五百万,行吧?可以。所以如染香人身有香气就是说明:我们不一定要自己创造香气,重点是你要把这个香的香气,引到你的身体里面来,这才是重点。你再怎么修行,你修得过阿弥陀佛吗?不可能嘛,他是佛,你是众生。我们重点不是说我们要跟阿弥陀佛比,而是说你怎么把阿弥陀佛已经成就的功德,转成你的力量?

这件事很重要,这是一个人成败关键!我们今天面对很多的烦恼障、业障、报障,但是你怎么样把阿弥陀佛的力量转成你的力量,这个很重要!很重要!