佛弟子文库

佛弟子文库

尊师重道是佛教的基本思想之一,佛陀在许多经典中都论及到尊师重道的问题。如佛陀在《观无量寿佛经》中谈到净业三福时说,为佛弟子当“孝养父母,奉侍师长,慈心不杀,修十善业”。在《善生经》中佛陀也谈到弟子敬奉师长应做到五事:“善生,弟子敬奉师长复有五事。云何为五?一者给侍所须,二者礼敬供养,三者尊重戴仰,四者师有教敕敬顺无违,五者从师闻法善持不忘。善生,夫为弟子,当以此五法敬事师长。”在古代有很多高僧都秉承佛教尊师重道的优良传统,他们都是尊师重道的典范。

道安大师(312—385)是东晋著名高僧,俗姓卫,常山扶柳(今河北冀县)人。师18岁出家,因其形貌黑丑,未被重视,令作农务,但因他博闻强记,数年后,其师改变态度,令其受具足戒,并准许出外参学。24岁时,在后赵的邺都(今河北临潼),得到佛图澄嫡传,因而经常代澄讲经,为信徒解答许多理论上的疑难问题,故有“漆道人,惊四邻”之誉。

佛图澄死后,后赵内乱,道安法师赴山西(今山西临汾)译经,不久又去飞龙山(今河北汲鹿境)宣扬佛图澄的学说。东晋永和五年(349)应后赵主石遵之请返邺都。不久石遵被杀,道安法师又去山西和河南。此后道安大师又云游河北、襄阳、长安等地,从事译经、讲经、制定僧制等工作,他对中国佛教事业的发展做出了多方面的贡献。

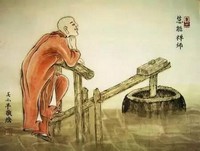

道安法师初出家时,虽然聪慧过人,却因形貌丑陋,不被师父看重,师父命令他从事田间劳役的苦差事。道安法师在田间辛勤劳作,没有一点抱怨的言语和神色,如此劳作三年。在田中劳动期间,法师向师父乞求《辨意经》一卷,本经五千余言,道安法师带着经典到田间劳动,在中途休息时就读经不倦,晚上归来后又向师父求其它的经典阅读。

师父严厉地说:“昨天给你的经还没读,怎么还求其它的经典?”道安法师回答说:“我已经能背诵了。”师父大为惊异,但并不相信,就又给他一本《金光明经》读诵。此经有万言之多,法师又像以前一样带着经典到田间干活,晚上回来就将经典还给师父。师父就让他背诵这部经,竟然一字不差,师父从此对道安法师刮目相看。

道安法师聪慧绝伦,被师父派去从事耕田锄地的苦差而服勤不怨,这种对师父的恭敬古来少有。

道安法师的弟子法遇法师,在师事道安法师时,对师父极为尊重,后来法遇法师住锡江陵长沙寺讲经说法,接引徒众,跟从学道的弟子有四百余人。

当时,寺中有一僧人因饮酒违犯戒规,法遇法师只是处罚了这位僧人,并没有迁单。这件事情被师父道安大师知道后,就在一个竹筒中放置一根荆条,封好后寄给弟子法遇法师。法遇法师收到后打开竹筒见到一根荆条,法遇法师对大众说:“这是因为饮酒僧犯戒,我训领不勤,师父忧虑,才从远方赠给我一支荆条。”

法遇法师于是鸣椎集众,将竹筒放置在面前,烧香表示恭敬。然后自己伏在地上,命令维那以荆条使劲抽打他三下,并垂泪自责。境内道俗之人无不为之叹息,因为此事受到鼓励的有很多人。

法遇法师虽然远离师父,但对师父的言教恭敬听从,并且能够从自责的角度反思自己的过错,然后痛加悔改。像法遇法师这样的贤能弟子的事迹,在千年之后的今天,仍然能够令听闻者为之感动。

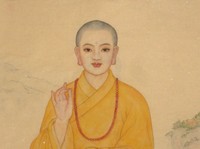

禅宗二祖慧可禅师是禅宗史上尊师重道的典范。禅宗初祖达摩禅师在嵩山少林寺面壁修道之时,慧可禅师前往亲近。慧可去后,达摩禅师并不与语。一天晚上,天降大雪,慧可禅师站立雪中等待,到天亮时,大雪已经没过其膝,但慧可禅师依然站立不动。

达摩禅师便回头问慧可说:“你久立雪中,欲求何事?”

慧可禅师眼含热泪说:“惟愿和尚开甘露门,广度群品。”

达摩禅师说:“诸佛无上妙道,旷劫精勤,难行能行,难忍能忍,尚不能至,汝今以轻心、浅心欲冀真乘,徒劳勤苦。”

慧可禅师听了达摩禅师的教诲,便以刃斩断右臂,放置于达摩禅师跟前。达摩禅师被其诚心所感动,说:“诸佛求道为法忘形,你今断臂,可以求法了。”

慧可禅师对达摩禅师说:“我心未安,乞师安心。”

达摩禅师说:“将心来,与汝安。”

慧可禅师说:“觅心了不可得。”

达摩禅师说:“与汝安心竟。”达摩禅师于是传法给慧可禅师,为禅宗第二代祖师。像慧可禅师这样,为了求法,对达摩禅师至诚恭敬,乃至不惜为法砍下自己的右臂,这样尊师重道的高僧古来少有。

唐代高僧古灵神赞禅师在悟道之后,开启自己的师父,使自己的师父反而对他恭敬礼拜。古灵神赞禅师在本州大中寺受业,后来行脚遇到百丈禅师而悟道,悟道之后回到原来的寺院。神赞禅师的师父问他:“你离开我到外面去,得到了何种事业?”神赞禅师回答说:“并无事业。”师父于是派他服劳役。

一天,神赞禅师的师父洗澡命神赞禅师为他搓背,神赞禅师拍着师父的背部说:“好一所佛堂而佛不圣。”师父回头看着神赞禅师,神赞禅师接着说:“佛虽不圣,且能放光。”师父不解其意。

一天,神赞禅师的师父在窗户下看经,有蜜蜂钻进窗纸中想出来。神赞禅师看到这种情景便说:“世界如许广阔不肯出,钻他故纸驴年去!”神赞禅师于是作偈语说:“空门不肯出,投窗也大痴。百年钻故纸,何日出头时?”

神赞禅师的师父听到徒弟竟然如此说,马上将经书放下说:“你在行脚时遇到了什么人?我看你前后出言异常。”神赞说:“我蒙百丈禅师指个休歇处,现在想报答师父你的恩德罢了。”

师父于是告诉大众设斋请神赞禅师说法。神赞禅师于是登上法座,举唱百丈门风说:“灵光独耀,迥脱根尘。体露真常,不拘文字。心性无染,本自圆成。但离妄缘,即如如佛。”神赞禅师的师父听过之后,便于言下悟道。

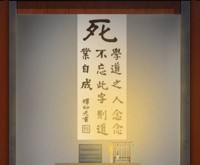

神赞禅师的师父感叹说:“为何到老了才听闻到极则事。”神赞禅师后来常住古灵,聚徒说法数载。神赞禅师临圆寂前,剃发沐浴之后,以钟声招集众人说:“你等诸人,还识得无声三昧吗?”众人说:“不识。”神赞禅师说:“你们静听,不要作别种思惟。”众人都侧耳聆听。神赞禅师神情安然地圆寂,建塔安葬于本山。

古灵神赞禅师悟道后,想启发师父悟道,师父竟然恭敬地返拜弟子,并为其设法座请为自己说法指点迷津,师父在神赞禅师的指导下得以悟道。神赞禅师的师父对得道的徒弟尚且如此恭敬,甘愿为弟子之徒,我们为人之徒的人,更应当对授业恩师倍加尊敬。

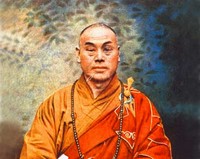

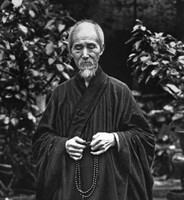

近代高僧印光法师不仅自己尊师重道,而且还经常在为弟子开示时劝告弟子尊敬师长。法师常对弟子说,对师长有一分恭敬即消一分罪业,增一分福慧,有十分恭敬,即消十分罪业,增十分福慧。法师在《复无锡尤惜阴居士书》中教育尤居士,对师长一定要尊敬谦卑。法师指出,有的学佛者,处处都妄自尊大,唯我独尊,从不知道谦虚对人。

有的人写信署名时,本来应当以顶礼之类的词结尾,以示对对方的尊重,而现代人却常常用合掌、合十、谨启等词作结尾,而不肯有一点屈就自己,这种现象很不好。法师认为,学佛之人,本想了脱生死,却又轻师慢教,就得不到佛法的真实利益。

师长是我们学佛者的法身父母,有了师长的指点和教诲,我们在道业上才能不断进步。我们应当像古代高僧一样尊师重道,如此才能学修并进,德艺双馨。